| Immigrazione Breccia aperta nella Fortezza Europa Enza Roberta Petrillo 08/12/2014 |

|

Partita in sordina poco prima del delicatissimo passaggio di consegne ai vertici dell’Unione europea, la “EU-Horn of Africa Migration Route Initiative” è il primo tentativo europeo di tradurre in pratica il cambio di passo in materia di immigrazione.

Partita in sordina poco prima del delicatissimo passaggio di consegne ai vertici dell’Unione europea, la “EU-Horn of Africa Migration Route Initiative” è il primo tentativo europeo di tradurre in pratica il cambio di passo in materia di immigrazione.Per quanto l’intesa sottoscritta a Roma il 28 novembre scorso sia soltanto una dichiarazione di intenti, molti credono che una breccia sia stata aperta nella mura di “Fortezza Europa”.

Dal processo di Rabat a quello di Khartoum

“Per controllare i flussi migratori che dalle aree di crisi si riversano sull'Europa non si può solo alzare un muro, né bastano le azioni di cooperazione: serve una strategia di lungo termine che mescoli la cooperazione con i paesi in difficoltà, alla ricostruzione dei paesi vicini al collasso totale”.

Parola di Paolo Gentiloni, neo-ministro degli esteri italiano che ha coordinato la riunione informale dei ministri degli Affari esteri e dell’interno dell’Ue promossa dalla Presidenza italiana dell'Unione.

Gentiloni ha approfittato dell’occasione per fare il punto sul Processo di Khartoum avviato lo scorso ottobre durante la conferenza regionale sul traffico di esseri umani nel Corno d’Africa organizzata dall’Unione africana in collaborazione con il governo del Sudan, l’Alto Commissariato dell’Onu per i Rifugiati e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni.

Concepito sulla falsa riga del Processo di Rabat – nato nel 2006 per promuovere un foro di dialogo regionale sull’immigrazione tra l’Ue e i paesi dell’Africa occidentale, centrale e mediterranea - il neonato Processo di Khartoum punta a stabilire un tavolo di confronto con i paesi dell’Africa orientale e settentrionale da cui partono e transitano gran parte dei migranti che approdano in Europa.

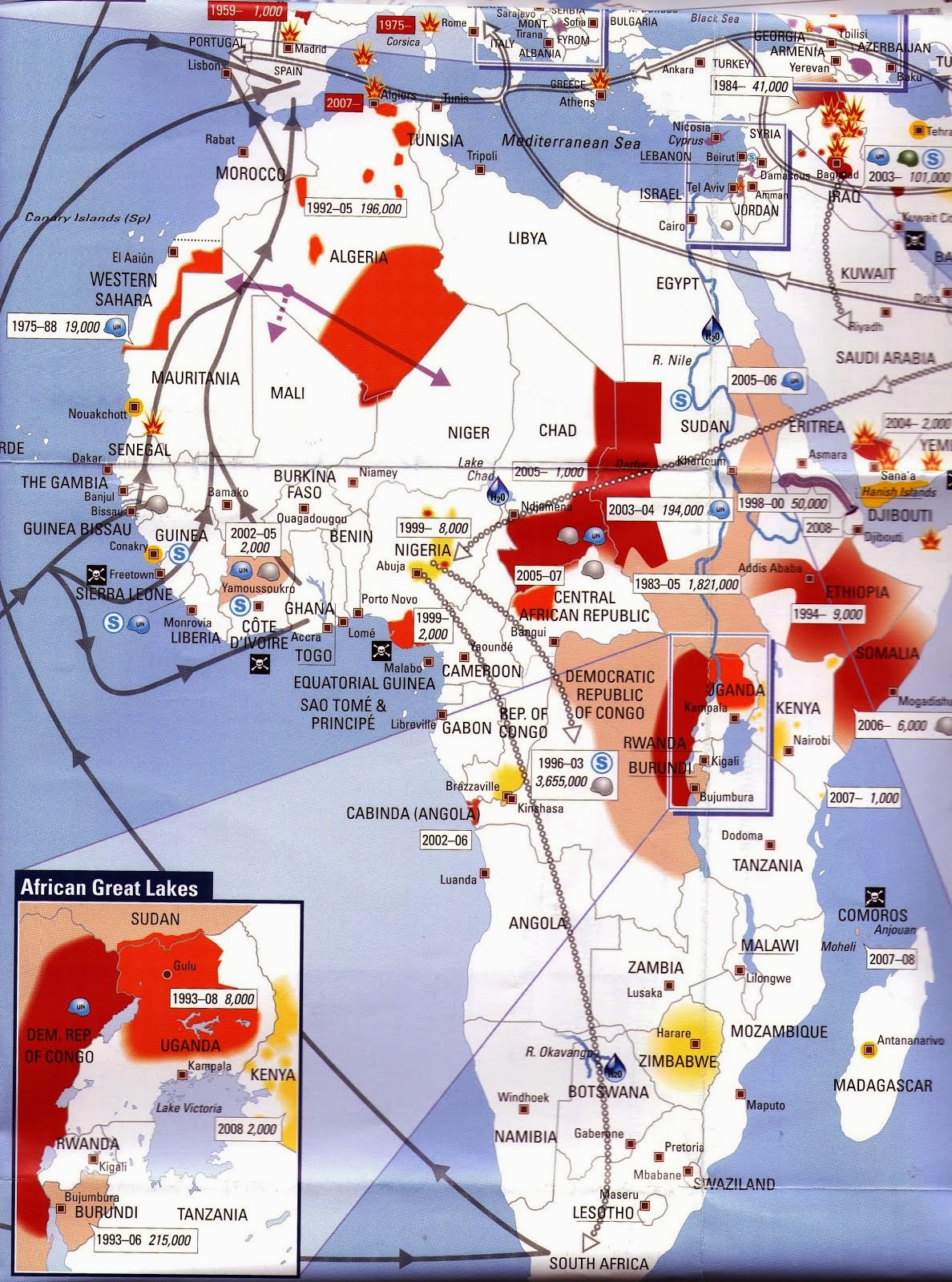

Eritrea, Somalia, Etiopia, Gibuti, Sudan, Sud-Sudan, Kenya, Tunisia, Libia, Egitto. Potrebbe partire da qui la nuova stagione della politica migratoria europea all’insegna della diplomazia preventiva e della cooperazione con i Paesi di origine e transito. Obiettivi che procedono di pari passo con la necessità di restituire protagonismo alla dimensione della protezione umanitaria rispetto a quella del mero controllo delle frontiere esterne dell’Ue.

I dati diffusi dal Viminale, del resto, parlano chiaro: la stragrande maggioranza dei migranti che si affida ai trafficanti per attraversare il Mediterraneo è alla ricerca di protezione internazionale.

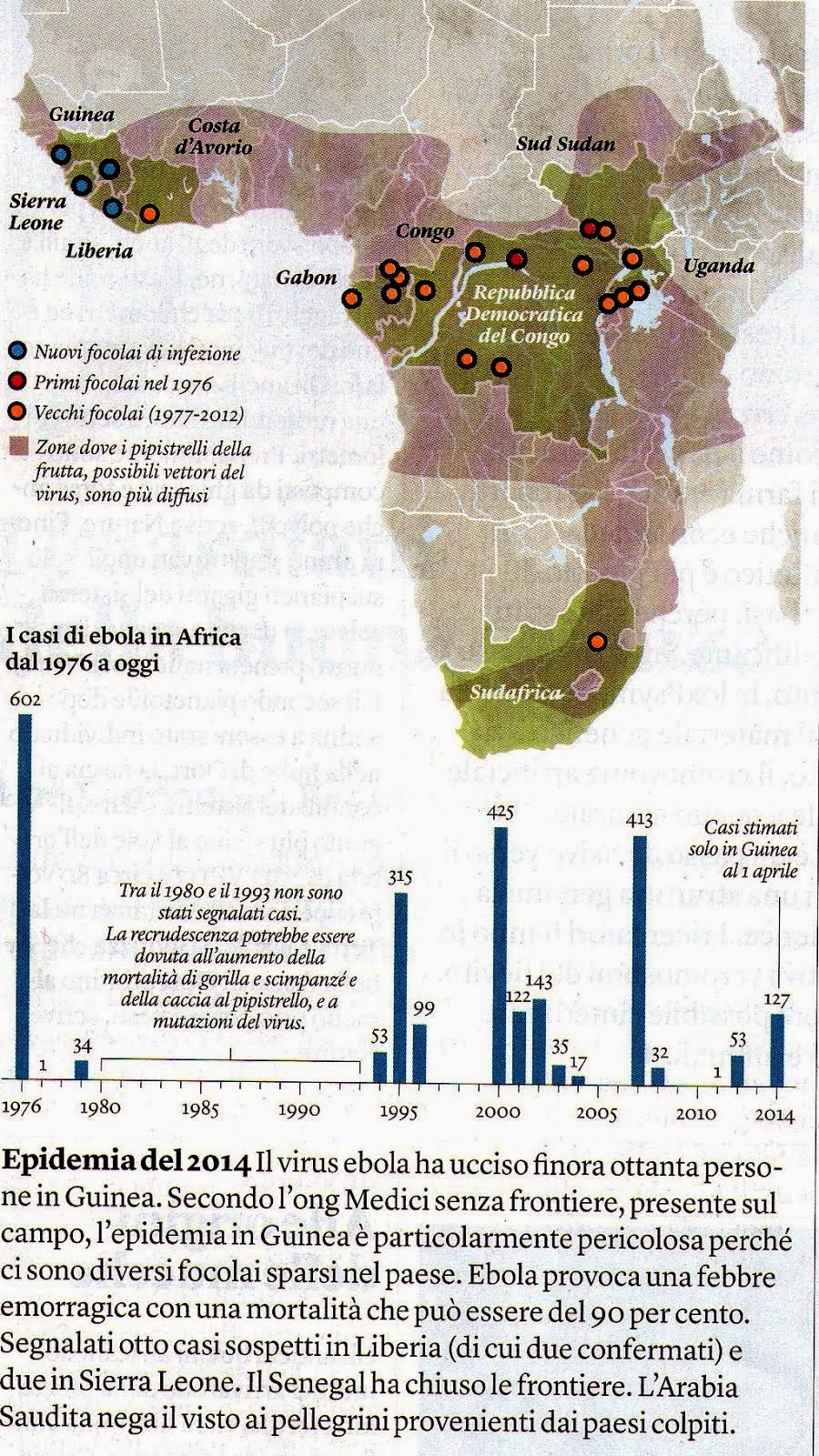

Ma c’è di più: mentre in Italia il numero degli sbarchi continua a registrare un’impennata esponenziale, il numero delle richieste d’asilo decresce progressivamente. Il caso dei siriani è eloquente. Dei 23.945 migranti sbarcati tra gennaio e settembre 2014, soltanto 405 hanno richiesto protezione umanitaria. Una tendenza analoga a quella degli eritrei: soltanto 367 dei 28.557 migranti sbarcati in Italia hanno richiesto protezione.

Italia, terra di transito più che di approdo

Terra di transito più che di approdo, l’Italia, nel 2013, ha ricevuto soltanto il 6,1% delle domande d’asilo complessivamente presentate nell’Unione. Cifra esigua rispetto alle 77.109 domande avanzate in Germania, perlopiù da cittadini siriani.

Una situazione complessa che ha spinto il ministro degli esteri Frank-Walter Steinmeier a dichiarare che la reazione europea non può più limitarsi alle misure di emergenza allestite ai confini esterni dell’Ue.

Messaggio rivolto soprattutto all’Italia che con i suoi 154.075 migranti arrivati via mare dall’inizio dell’anno è l’avamposto più esposto ai flussi in arrivo dalla sponda sud del Mediterraneo. Un dato quadruplicatosi rispetto al 2013 (allora gli arrivi furono 38.882) e che cresce contestualmente all’acuirsi delle crisi istituzionali e umanitarie che vanno infiammando paesi come la Siria, l’Eritrea, il Mali o la Somalia.

Il processo di Khartoum, per quanto appena avviato e giuridicamente non vincolante, suggerisce quali potrebbero essere i passaggi da compiere: superare le mere azioni di polizia e le misure umanitarie emergenziali.

Mappare le cause strutturali dell’immigrazione per pianificare azioni a lungo termine. Potenziare i partenariati con i paesi di origine e transito. Obiettivi innegabilmente ambiziosi considerata la fragilità istituzionale di molti dei paesi che partecipano a questo neonato forum euro-africano.

Seae e immigrazione

Congiuntamente, i ministri degli esteri italiano e tedesco hanno dichiarato di voler affrontare questa questione spinosa intensificando le azioni diplomatiche a sostegno della stabilità politica dei paesi dell’Africa orientale e sostenendo le missioni di pace delle Nazioni Unite e dell’Ue. Piano che chiama direttamente in causa il ruolo che il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) intende giocare nei paesi di provenienza e transito dei migranti.

Come e con quali risultati il Seae riuscirà a eludere le idiosincrasie degli stati membri e la storica autoreferenzialità della direzione generale per gli Affari Interni dell’Ue lo si appurerà nei prossimi mesi.

Di promettente c’è l’impegno preso all’unisono dall’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri Federica Mogherini e dal Commissario europeo per l’Immigrazione Dimitris Avramopoulos ad agire in modo coordinato al fine di massimizzare l'impatto delle politiche e dei progetti dedicati all’immigrazione.

Una promessa che poggia sull’ambizione di affrontare in modo concreto i fattori strutturali dei flussi migratori irregolari: fragilità statuali, povertà e conflitti. Dossier sui quali l’Europa dovrà imparare a parlare con una voce sola.

Enza Roberta Petrillo è ricercatrice post-doc, Università La Sapienza di Roma; esperta di politica e geopolitica est-europea, si occupa dell’analisi dei flussi migratori con particolare attenzione al ruolo svolto dalla criminalità organizzata transnazionale nei traffici illeciti transfrontalieri (enzaroberta.petrillo@uniroma1.it).